¡Queridos amigos frankensguinautas! ¡Hoy tengo el inmenso placer de hablarles de una extraordinaria película! ¡El Jovencito Frankenstein! ¡Una magnífica obra biográfica sobre uno de los personajes más notables y destacados de la historia…!

¡No, tú no, Igor! ¡Yo! ¡La película toma por título “El Jovencito Frankenstein”, no “El Jorobado de Notredame”! ¡¿Cómo que a qué joroba me refiero!? ¡Da igual!

La historia no es una adaptación de los hechos que acaecieron, sino el fiel y vívido reflejo de cuanto aconteció… ¡para mayor gloria de mi persona! ¡Todo verídico! ¡Se lo aseguro!

La obra es fruto de la colaboración entre dos gigantes de la escena cinematográfica de los años 70: el jubiloso Mel Brooks, que además dirige la película; y el incuestionable Gene Wilder, que me interpreta magistralmente.

En un arrebato de genialidad, decidieron enfocar la historia como un clásico del terror, pero con sus inconfundibles sello y vis cómica. Por ello, en pleno auge del color, decidieron hacerla en blanco y negro. Por la crudeza y el dramatismo; la confrontación y la dicotomía. La luz refulgente frente a la absorbente oscuridad. La vida frente a la muerte. La iluminación del pensamiento y el conocimiento frente a las lóbregas ignorancia y superstición. La virtuosa mesura y la juiciosa ética de los medios frente a la insaciable ansia y el incuestionable propósito de los fines. Cómo el deseo de luz puede consumirnos y condenarnos a un pozo de oscuridad.

No renunciaron a los clichés propios de su género, como frondosas, nutridas y estlizadas telarañas; el apelmazado polvo que cubre de misterio los escenarios; las tupidas nieblas que impiden ver el futuro abalanzándose contra nosotros, llenando nuestros corazones de intriga y estupor; la esperanzadora luz de velas y antorchas frente a la asfixiante y ominosa oscuridad; y los obligatorios truenos y relámpagos, que arrojan un atisbo del horror que haya de suceder, y que nos recuerda la, a veces, benevolente ignorancia.

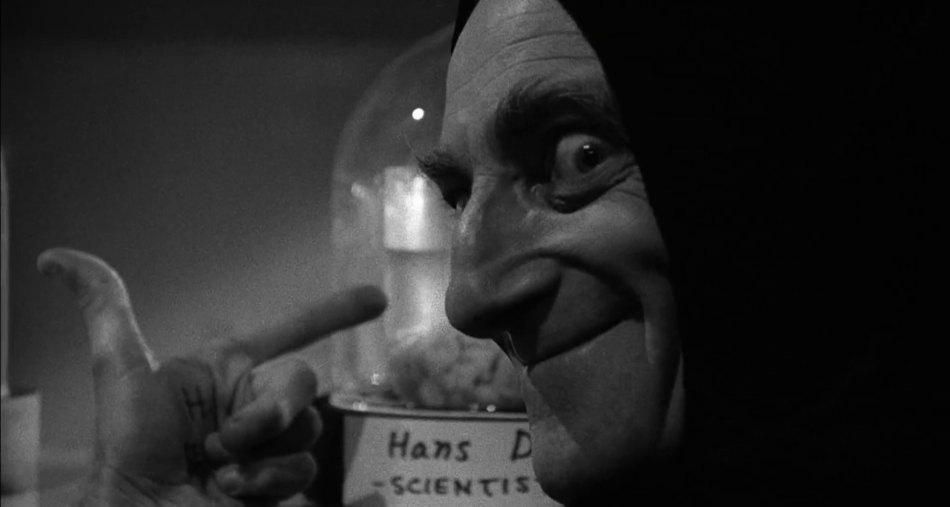

La majestuosidad de los planos en la tétrica, tenebrosa y tronante Transilvania es digna de los más ilustres directores de la precursora escuela cinematográfica; cuando se desarrolló el lenguaje audiovisual y se le dotó de sentido, contenido y significado a través de la retórica, llegando a convertirlo en el maravilloso arte del que aquí podemos disfrutar. Vertiginosos planos picados, significativos contrapicados y algunos tiros de cámara no menos notables presentan escenas espectaculares. Los gráciles movimientos de cámara cambian la perspectiva para enfatizar algún aspecto del momento. Los planos cerrados sobre los rostros de los protagonistas nos sumergen en su psique, en su pensamiento, en sus sentimientos.

La música es el hilo conductor de la historia, que nos conecta directamente con según qué tramas. El desconsolado sollozo de los violines manifiesta empíricamente la existencia del alma, pues el tañido de sus cuerdas provoca indefectiblemente una respuesta emocional que nos conmueve el corazón. Y he aquí que entran en conflicto Creación y Creador. Donde se manifiesta el libre albedrío del uno frente al otro. La revelación de un Ser Pensante y Sintiente frente a su Dios.

Los icónicos personajes que pueblan la narrativa resultan inolvidables e inconfundibles. De estilo definido, bullentes de personalidad, con una clara función dentro de la Función. Y digo Función porque se trata de una portentosa interpretación teatralizada; tan afectada y dramatizada que parece exportada directamente de los escenarios de Broadway o del cine mudo, donde el énfasis y la expresión deben llegar a cada rincón.

Los continuos conatos de ruptura de la cuarta pared son apenas soslayados por el Dr. Frederick, o sea, yo. Pero el infame Igor no titubea a la hora de convertirse en cómplice del espectador, pues no en vano es el bufón.

Las continuas incursiones en la comedia, ya sea ingeniosa o absurda, son igualmente desternillantes. Resulta sorprendente ver cómo se tratan temas tan filosóficos y profundos con la fanfarria de la jocosa jovialidad.

¡Tres veces reniego de mi abuelo y su infame popularidad! ¡Pues avergonzado estaba de pertenecer al mismo linaje que él había logrado deshonrar! ¡Pero el destino nos ataba para alcanzar la Gloria y la Fama! ¡Y así pues lo abracé y triunfé!

¡Y así, la magnificencia de mis discursos entroniza mi desatado ego ambicionando el poder divino de la creación!

Y todo para entonar, como colofón, una oda liberadora en un inmejorable y desternillante final.